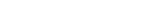

Bagnoli, una fabbrica - Electa Napoli edizioni, Napoli 1991

Certo, l'isolotto di Nisida, aveva già visto travisare il suo originario alone mitico dai cinquecenteschi commerci «illeciti» del porto Paone, dal seicentesco «Lazzaretto sporco» di Chiuppino, nonché dall'ottocentesco «Bagno Penale», progettato da Giuliano De Fazio nel tipo perfetto di un carcere panottico sul sedime della preesistente torre d'avvistamento voluta nel XVI secolo dal viceré Don Pedro de Toledo. Così la «piccola isola» era stata destinata malgré soi a luogo di segregazione e di ergastolo: una sorte avversa, del tutto inadeguata al suo valore, che persisterà fino agli anni Venti del nostro secolo. Ciò nonostante una lontana eco del canto omerico risuonava ancora tra le onde del mare (come dimostrano gli studi di Victor Bérard su Les navigations d'Ulysse, pubblicati a Parigi nel 1929, ma avviati, per quel che riguarda Nisida, proprio nei primi anni del novecento). Senza contare che le premesse per una moderna e razionale rivalutazione della presunta «Terra dei Ciclopi» v'erano tutte.

Non va dimenticato, d'altronde, che la vocazione residenziale e marinara del sito era stata già colta ed enfatizzata con tempismo dagli utopici progetti di Lamont Young. L'architetto scozzese aveva redatto tra il 1883 e il 1888, grafici di grande suggestione prefigurando un verosimile Quartiere dei Campi Flegrei (dotato di un grande Palazzo di Cristallo e di vari luoghi di delizia e di svago) connesso, attraverso un canale navigabile, al più fantascientifico Rione Venezia ai piedi della collina di Posillipo. Ed era una previsione lungimirante, che fu a suo modo captata e tradotta in pietra nel ben più modesto, ma pur dignitoso, Rione Giusso (realizzato nel primo decennio del Novecento), oltre che dai vari complessi balneari e termali che, nonostante tutto, continuarono a contendere il lido all'invadente complesso industriale fino allo scoppio della seconda guerra mondiale.

Sta di fatto comunque che nel marzo del 1911 venne inaugurato il primo nucleo attivo delle acciaierie sulla spiaggia flegrea dopo circa quattro anni di altalenanti lavori, che fecero registrare un primo significativo ridimensionamento degli iniziali intenti programmatici di elevare l'Ilva di Bagnoli ad «orgoglio dell'industria italiana». La recessione economica del 1907 e la conseguente stretta creditizia imposero infatti la riduzione dell'impianto a soli due altoforni, integrati da una acciaieria di marca Siemens, un blooming e due treni aziendali. Ma c'é dell'altro! Per una singolare (allegorica ?) coincidenza, proprio mentre il Balneum Balneoli (da cui deriva con molta probabilità la denominazione dell'intera area) chiudeva i battenti, la grande fabbrica accendeva i suoi forni, siglando emblematicamente il nuovo ruolo industriale dell'area, ulteriormente rafforzato dai successivi impianti della Cementir e della Montecatini.

Qualcuno ha voluto leggere in questo evento una sorta di ironia del destino, perché in fondo questa terra che i greci chiamavano «campi ardenti», per via dei fenomeni vulcanici ancora attivi, ritrovava a suo modo nel fuoco - sia pure artificiale delle colate di ferro incandescente - il suo genius loci. Ma siamo nel campo di quelle fantasticherie che possono tutt'al più valere come metafore letterarie.

Nella realtà l'Ilva ha modificato drasticamente l'equilibrio ambientale di Bagnoli, senza peraltro produrre quegli anelati effetti benefici di una salda e duratura occupazione operaia. Se riletta nel suo complesso, la vicenda dell'azienda (che solo nei primi anni Sessanta ha assunto la nuova denominazione di Italsider) traccia una linea dall'andamento sinusoidale. Dall'iniziale aliquota di 1.200 operai si registra un costante incremento in un lasso di tempo relativamente breve, per assestarsi sul raddoppio circa della forza lavoro impiegata nei primi anni Venti. Ma già allora iniziano le prime polemiche e le prime ipotesi di delocalizzazione che, se non altro, sortiscono reffetto di porre un freno all'espansione del complesso metallurgico. In prima fila ritroviamo il già menzionato ingegnere De Simone che, nella seconda edizione del suo Piano Regolatore (1922), ribadisce e precisa la sua requisitoria contro l'inquinamento recato dal «colosso industriale dell'Ilva» alla spiaggia di Bagnoli, luogo ideale per bagni e soggiorni di villeggiatura negli immediati dintorni di Napoli. In quella fase tuttavia la protesta non restò isolata.

Seguirono a ruota le non sottovalutabili considerazioni sull'assurdità della contaminazione del «più bello e classico lido d'Italia» mosse dall'archeologo Amedeo Maiuri, e le non meno pertinenti valutazioni urbanistiche di Luigi Piccinato che già a partire dal Piano del 1936 avanzò la proposta di delocalizzare le industrie di Bagnoli nell'area orientale (un'ipotesi poi ribadita in varie altre proposte di piani da lui stesso redatti nel secondo dopoguerra).

Il primo colpo ferale alla fabbrica verrà tuttavia da una calamità imprevista: la guerra. Nella fase acuta del conflitto bellico, tra il 1943 e il '44, il centro siderurgico (divenuto un avanposto strategico nodale) fu ripetutamente bombardato dall'aviazione alleata. A ciò si aggiunsero i danni recati con sistematico furore distruttivo dei nazisti prima della disfatta. Alla fine il complesso siderurgico era ridotto ad un cumulo di macerie. Come ricorda Maurizio Valenzi nella prefazione al volume di Floriana Mazzucca che reca il titolo Il mare e la fornace (Edizioni Ediesse, Roma 1983): «Della fabbrica restavano soltanto gli scheletri delle macchine e delle gru, parte delle costruzioni in muratura ridotte in rovina. Ma è bene non dimenticare che ciò che restava lo si deve soprattutto all'intervento degli operai che ostacolarono a rischio della loro vita l'opera distruttrice dei guastatori tedeschi al momento della ritirata». Agli stessi operai si deve - nei giorni dell'immediato dopoguerra, quando i capannoni superstiti erano ancora occupati in gran parte dalle truppe americane del colonnello Poletti - l'impegno «a sgombrare (lavorando un'ora in più al giorno) senza alcun compenso la centrale termica e quella elettrica dalle macerie onde contribuire alla messa in efficienza di due caldaie e di un turbo alternatore».

Questa pagina di storia rivela, al di là dell'autentico pathos che la sottende, il senso profondo del legame sentito dai lavoratori verso il luogo e gli strumenti del proprio lavoro. Un legame logico prima ancora che passionale, che ha rappresentato per altri versi una delle ancore più salde che hanno trattenuto la cittadella di acciaio sul lido di Bagnoli. Tantè che negli anni del dopoguerra il colosso siderurgico non solo ha risalito la china ma ha ripreso lentamente ed inesorabilmente a crescere, a dispetto dell'inquinamento ambientale e, di lì a poco, dello stesso deficit aziendale che hanno contrassegnato la più recente vicenda dell'Italsider.

Col senno di poi potremmo forse affermare che sia stato un errore di valutazione urbanistica approvare nel 1961 il vasto programma di ampliamento dell'ILVA; ed ancor prima concedere nel 1951 di aprire a Bagnoli i propri hangars alla Cementir, e, quasi a ridosso, alla Montecatini e alla Eternit nel quartiere limitrofo di Cavallegeri d'Aosta. Una più ragionevole pianificazione avrebbe dovuto indurre a non lasciar «chiudere» Napoli tra due morse industriali, sia ad est che ad ovest. Anche in termini strettamente economici, una destinazione più consona alla naturale vocazione dell'area di Bagnoli avrebbe, forse, recato maggior benefici di quelli indotti da aziende ad alto potenziale inquinante ed a basso livello occupazionale.

Forse? Forse, perché nessuno può ergersi a detentore di verità infallibili in grovigli così intricati. Prima di emettere giudizi, bisogna imparare a vedere. Lo scenario industriale ritratto da Raffaela Mariniello solo a questo ci invita: a poggiare lo sguardo su un pezzo di terra, trasformato dalla fatica dell'uomo, per osservarlo nel suo apparire con i lunghi pontili metallici proiettati sul mare, l'aridità delle cave di carbone, la tristezza delle delle marine, il tanfo di gomma bruciata nell'ora del tramonto di un sogno o, forse, di un incubo.

Sembrano immagini di un habitat lunare, metafisico, postumano... lontane mille miglia dalla città solare raffigurata in tanta vecchia e nuova oleografia su Napoli e i suoi incantevoli dintorni. Sono invece foto recenti e ravvicinate di uno scenario urbano periferico, a loro modo poetiche nel glaciale nitore di una vivisezione del ventre meccanico di una fabbrica, troppo nota ed ingombrante per non essere riconosciuta a prima vista anche da chi solo per caso, in un giorno qualsiasi, ha attraversato Bagnoli nell'ora del tramonto. Quando le luci elettriche cominciavano ad accendersi e lentamente le spire del fumo si avvolgevano sullo sfondo di tramonti artificiali, filtrando nella fuliggine chimica l'arcaica quiete visiva di Nisida e Coroglio. Ora tutto questo è finito, forse, per sempre, La grande balena industriale verrà rimossa. Il 20 ottobre del 1990 è stata ufficialmente annunciata la decisione di spegnere gli ultimi altoforni ancora attivi dell'Italsider e le più recenti ipotesi programmatiche preannunciano l'imminente «delocalizzazione» del colosso siderugico in altri lidi. Ricordo ancora i volti degli operai di Bagnoli e le parole pronunciate a caldo davanti alle telecamere televisive in quel gorno fatidico; parole e volti nei quali il ritegno nella presa d'atto della sostanziale chiusura di una fabbrica e la volontà di restare lucidi nella comprensione dei fattori che avevano condotto a quell'esito lasciavano a tratti trapelare l'attaccamento emotivo per l'oggetto perduto. Non solo la legittima preoccupazione di fronte alle incertezze di nuove prospettive occupazionali; non solo il comprensibile orgoglio nel non rinnegare le ragioni che avevano condotto a lunghi anni di lotte sindacali a difesa del complesso industriale di Bagnoli, e più in generale del ruolo produttivo di Napoli; ma qualcosa di più o di diverso si annidava nel tono di quelle frasi spezzate.

«Qualcosa» di simile mi sembra scorgerlo anche nelle foto di Raffaela Mariniello. Il fascino introverso di questi fotogrammi credo che vada stanato in un sentimento «raggelato» nella perfezione tecnica, ibernato nel calcolo sofisticatissimo di ogni dettaglio: dal taglio dei quadri ottici, ai tempi delle riprese, al lavoro paziente di sviluppo delle immagini. Nulla è lasciato al caso. Ogni «cosa reale» viene alchemicamente trasfigurata in una visione innaturale e pur vera. Anzi, di una verità lampante e acidamente lirica. Come uno specchio deformante che accentua ed esalta la fisionomia distintiva di ciò che in esso si riflette, così questa sequenza fotografica rivela ai nostri occhi distratti la visione di un microcosmo industriale per come esso si mostra ad una osservazione disincantata, in tutta la sua bellezza involontaria e in tutta l'allucinante violenza della devastazione ambientale. Un muro di contenimento, una barriera antivento, un carro-ponte, un camion dai vetri luridi di sabbia, una colata incandescente di acciaio liquido, le gru che affiorano da cumoli di detriti metallici, un guanto da lavoro caduto nel fango, una suola di scarpa gommata, l'ombra di un uomo su una parete di mattoni sporca... ed altro. Si può amare questo paesaggio d'acciaio? Si può rimpiangere l'Italsider? Sembrano domande retoriche, alle quali tuttavia le foto di Raffaela Mariniello non vogliono rispondere. Nell'eloquenza del linguaggio visivo, queste immagini si limitano a fissare per sempre sulle lastre, con distacco analitico, la luce distillata di una steeltown il giorno prima del naufragio senza nostalgia ma anche senza astio. Il loro valore estetico sta - aldilà dell'oggetto rappresentato - nella maniera di rappresentare le cose trovate. La fabbrica e la spiaggia di Bagnoli non sono altro che un pre-testo per una ri-scrittura interpetrativa di un ambiente (comunque, piaccia o no) costruito dall'uomo.

Se confrontate, tuttavia, alle foto «ufficiali» commissionate dall'azienda nei primi anni Cinquanta, ci si accorge che l'ottimismo è passato. La fede nelle magnifiche sorti e progressive dell'industria si è dissolta. Nell'aria si addensano nuvole di dubbi. Ma, per provare a rispondere a questi interrogativi, bisogna fare un passo indietro. Bisogna risalire ai primi anni del secolo, quando con sorprendente disinvoltura fu impiantato in quel luogo di straordinaria armonia paesistica il primo nucleo dell'acciaieria Ilva. Com'è noto, fu a seguito della legge speciale del 1904 - varata sotto la spinta dell'inchiesta Saredo (1902) e delle tesi di Francesco Saverio Nitti (in buona fede irogressiste) su L'avvenire industriale di Napoli - che venne trapiantata nella periferia occidentale dell'excapitale borbonica una grande acciaieria ad emulazione dei complessi siderurgici tedeschi dei Krupp, nonché di quelli di Genova, di Terni e più in generale dell'Italia del centro-nord. Il settore siderurgico era considerato l'industria leader del tempo, ed alla installazione dell'Ilva alle porte di Napoli erano connesse anche molte speranze sull'indotto produttivo nel territorio urbano circostante.

E' bene tuttavia precisare che quella «Legge recante provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli» (dell'8 luglio 1904, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno il 16 luglio 1904 n. 166) non indicava affatto la zona di Bagnoli per tale destinazione d'uso, anzi sottindendeva nella più consolidata area industriale orientale l'ubicazione preferenziale per le stesse acciaierie. A far cadere la scelta sulla «radiosa plaga flegrea» furono prevalentemente i calcoli di convenienza aziendale dell'Ilva (un trust formatosi a Genova nel febbraio del 1905), che mise in conto la disponibilità di vasti terreni liberi a basso costo (circa 1.200.000 metri quadri con un fronte sul mare di oltre 500 metri). Valutò inoltre gli innumerevoli vantaggi offerti dalla vicinanza col mare (e, primo fra tutti, l'opportunità di realizzare in proprio un approdo per il carico e scarico sia della materia - prima che dei prodotti finiti), nonché dall'imminente realizzazione della linea ferroviaria «direttissima» Roma-Napoli (varata nel 1904), con il già previsto - scalo merci a Fuorigrotta.

Ciò che invece passò in secondo piano - non solo nel disegno aziendale, ma sorprendentemente anche nell'opinione pubblica dominante - furono gli irreparabili danni ambientali che inevitabilmente avrebbe creato tale fabbrica all'ameno contesto paesistico nel quale era ancora immerso il casale di Bagnoli nei primi anni del secolo. Le poche voci di dissenso (tra le quali spicca per competenza l'opinione dell'ingegner Francesco De Simone, autore nel 1914 di uno dei più lucidi piani regolatori formulati per Napoli nel nostro secolo) rimasero inascoltate e talvolta schernite come attaccamento nostalgico a una «Napoli da cartolina». Eppure, se si escludono tre piccole aziende (e, per l'esattezza, quella di prodotti chimici impiantata a Coroglio nel 1853 da Ernesto Lefevre, e le due vetrerie di Vincenzo Damiani e Melchiorre Bournique), la zona mostrava ancora con evidenza tutte le affascinanti potenzialità di uno sviluppo urbano coerente alla naturale morfologia di una verde campagna separata dal mare da una lunga spiaggia.

I lavori di prosciugamento del Lago di Agnano (avviati nel 1865 e portati a termine nel 1870) avevano definitivamente bonificato l'area dai residui, di acque malsane, e già nel 1887 il dottor Giuseppe Schneer vi aveva piantato il primo seme della stazione termo-minerale destinata a raggiungere sulla soglia del nuovo secolo le vette qualitative del grande Albergo delle Terme di Agnano progettato in eleganti forme liberty da Giulio Ulisse Arata, ed immerso in un vasto parco alberato. Nel luglio del 1889 entrò in funzione anche il primo tratto della ferrovia Cumana, che aveva comportato l'apertura di un nuovo traforo della collina di Posillipo (1885) in alternativa tanto alla «Crypta neapolitana», quanto alla cosiddetta «Grotta di Seiano» che fin dall'età romana avevano congiunto più direttamente Napoli ai Campi Flegrei con cunicoli ricavati nella roccia collinare. E pochi deceni dopo il 24 aprile 1925, verrà aperta la nuova galleria detta «Laziale» (dal nome del gruppo finanziario che la realizzò).